配管の種類について教えてください

国内で使用されている埋設用の給水管は金属管、樹脂管に分かれますが、そのうち、3種類を選定して説明します。

①水道用ポリエチレン1種二層管

軽量で柔軟性があり、現場での生曲げ加工が可能です。また低温での柔軟性に優れ、耐寒性もあります。耐候性のある外層(黒)と耐塩素性の内層(白)の二層構造になっています。

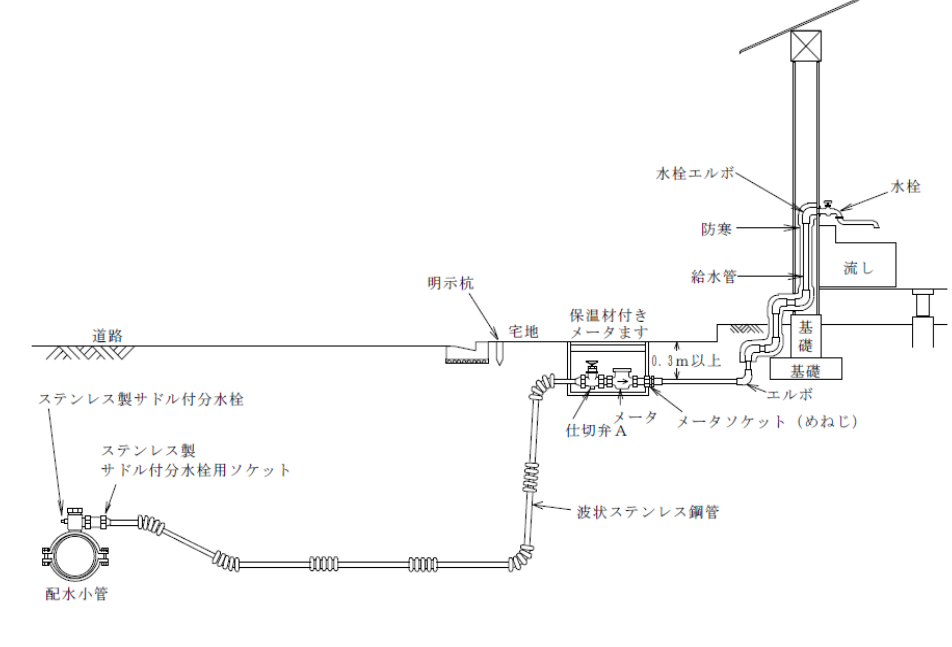

②ステンレス鋼鋼管、波状ステンレス鋼管

薄肉ですが強度的に優れ、耐食性もあり軽量で取り扱いが容易です。波状ステンレス鋼管は、波状部で任意の角度を形成でき、継手が少ない配管が可能です。

③塩化ビニル管(硬質、耐衝撃性、耐熱)

耐食性、耐電性に優れ、他の樹脂管と比べると引張降伏強さが比較的大きいです。

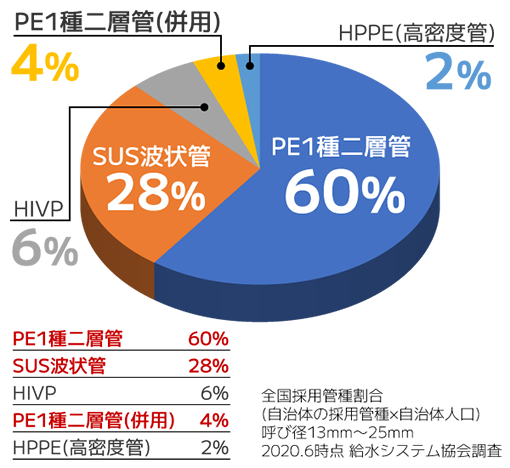

当協会で調査した給水管の割合は表1となり、水道用ポリエチレン1種二層管(表ではPE1種二層管)、波状ステンレス鋼管(表ではSUS波状管)が多数を占めています。