ア. JWWA B 108 甲形止水栓

甲形止水栓は構造が単純で流量調整が容易、メンテナンスが容易なことなどが特徴です。

甲形止水栓の構造は、弁がこま式(リフト式とも言う)でハンドルの回転操作によって栓棒を上下させて開閉します。

ハンドルの形状、種類はキー形、キー形キャップ、トンボ形、丸形樹脂、丸型金属、蝶形、開閉防止式などがあり用途に応じて選びます。

給水管との接続はユニオンソケットを使用して接続する平行おねじ形と管を直接ねじ込み接合するテーパめねじ形があります。また、メータなど他機器との交換を容易に行うことが出来る伸縮形があります。

さらに弁のメンテナンスを便利にした副弁付止水栓など多機能の止水栓もあります。

イ. ボール止水栓

ボール止水栓は、1993年のJWWA B 108水道用止水栓の規格改正時に社団法人日本水道協会規格に採用されます。

ボール止水栓にはJWWA B 108、JWWA B 140などの規格形のほか用途や水道事業体の仕様によってさまざまな構造のものがあります。

圧力損失が小さく、90度開閉(クォーターターン)の操作性の良さから採用が増えています。

① JWWA B 108水道用ボール止水栓

弁のシート構造や開閉機構は、一般的なボールバルブと同様であるが水道用としての特徴がいくつかあります。

一般的なボールバルブのハンドルはレバー式が多いですが、水道用ボール止水栓のハンドルは水道メータボックスや止水栓筐などの地中の狭い場所で回転させる必要があることから蝶形ハンドルのものが主に使用され、ほかにトンボ形、丸ハンドル、乙ハンドルなどもあります。

止水栓は地中深く設置される場合が多く、栓棒のシールパッキンは、メンテナンスで増し締めなどができないことが多いため、ダブルOリング方式となっています。

弁の開閉方向は、左回し開きが標準ですが、道路下の第一止水栓用については事業体によって左回し開きと右回し開きがあるので注意が必要です。

本体の材料は、青銅鋳物6種(CAC406)が主に使用されてきましたが、鉛などの浸出基準への対応のため、鉛フリー青銅鋳物の採用が増えています。水道用の止水栓は長期間開閉しない状態で使用されますが、開閉するときには滑らかに作動することが要求されます。そのためボール弁体が青黄銅製の場合、ボールの表面に特殊なコーティングを施して固着防止対策を行ったものが主流となっています。

なお、ボール弁は急開閉するとウォーターハンマを発生させることがあるので、ゆっくり開閉するよう注意する必要があります。

② JWWA B 140水道用ステンレス鋼製ボール止水栓

給水装置のステンレス鋼配管システムに使用する止水栓は、異種金属接触防止の観点から同質のステンレス鋼製の止水栓が望ましいです。

そのため、配管途中の第1止水栓用としてJWWA B 140水道用ステンレス鋼製ボール止水栓が2007年に規定されました。

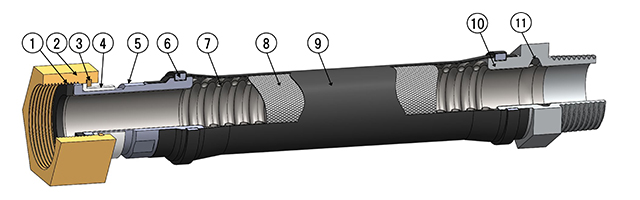

③ 逆流防止弁付ボール止水栓

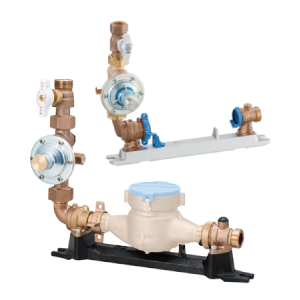

直結給水の普及に伴って圧力損失の少ないボール止水栓が普及してきましたが、通常ボール止水栓は逆流防止機能を持たないため、逆流防止のためには水道メータの二次側に単式逆流防止弁を設置する必要があります。その場合、既定のメータボックス内に収まらなくなるため、ボール止水栓に逆流防止弁を内蔵したコンパクトな逆流防止弁付ボール止水栓が開発されています。

伸縮管に単式逆流防止弁を内蔵したタイプ、アングル型ボール弁と自動式逆流防止弁を組み合わせたタイプなどがあります。

ウ. 旧式の甲形・乙形・丙形止水栓

JWWA B 108-1962水道用止水セン(栓)の規格では、水道の導入時に使用された旧式の止水栓で甲・乙・丙形の三種類があり、甲形・丙形は給水装置の一部の通水を制限又は停止するものであり、乙形は給水装置全体の通水を制限又は停止するものとされています。

① 甲形止水栓

内部構造や操作は現在の甲形止水栓と同様ですが、給水管との接続部はソケットのねじ接続式(鉄管用)と鉛管用ソケットのハンダ付け式(鉛管用)とがあります。

現在は、鉛管は水質基準規制で撤去の対象となっており使用されません。

② 乙型止水栓

止水構造はコック式で、摺動部分90°回転して開閉を行う。右回転すると通水し、左回転すると停止状態となります。

乙形止水栓はその後新しい止水栓の登場や使用実績の減少からJWWA B 108:1993.12.1改正に伴い規格から削除されました。

③ 丙形止水栓

内部構造は現在の甲形止水栓とほぼ同じこま式であるが、管接続構造が甲形止水栓はソケットを介して管のねじ接続をするのに対して、丙形は胴とソケットが一体型で、管に直接ハンダ付けする方式となっています。

使用実績がないため、JWWA B 108:1969.8.6改正時に規格から削除されました。